Galeria de Fotos

Ver 5 Fotos

EPIDEMIAS Y MUERTES EN EL SUROESTE DE COAHUILA.

5 Fotos

Ver Mas Fotos

|

|

|

EPIDEMIAS Y MUERTES EN EL SUROESTE DE COAHUILA.

|

EPIDEMIAS Y MUERTES EN EL SUROESTE DE COAHUILA. DESDE FINALES DEL SIGLO XVI, HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIX.

|

AUTOR: GILDARDO CONTRERAS PALACIOS.

|

PARTE I.- "... Y aparece que gozaban de mucha quietud y descanso cuando el demonio envidioso de la presa que se le quitaba revolvió la feria y pasó así que como a la voz de la junta y población de Parras se había hecho entraron algunos españoles deseosos de hallar sirvientes para sus haciendas quisieron llevar algunos por la fuerza, no pudiendo el padre impedirlo con ruego ni lágrimas, habiéndose los bárbaros irritado rompieron descargando su ira sobre unos pobres arrieros españoles, matándoles a flechazos, luego en un punto se puso toda la tierra en armas y los pobladores se subieron a esta sierra alta a cuyas faldas está este valle. Bien se puede entender el dolor y pena que semejante desgracia causaría en el pecho del padre Juan Agustín, pero no por eso perdió el ánimo, antes con mucho valor subió a la sierra trato de su pacificación, los encontró casi a todos enfermos de unas pestilenciales viruelas que se llevaron la mayor parte de ellos. A los enfermos atendió el padre con su mejor caridad...”. Las anteriores palabras formaron parte de un informe escrito por el padre jesuita Luis de Ahumada y que envió al padre visitador el 26 de octubre de 1609. Es sin duda la primera cita de algún tipo de epidemia que se dio por esta región de Parras y La Laguna, después de la fundación de Parras en el año de 1598. Dicha rebelión de los naturales recién congregados, aconteció el año de 1599. De esta forma llegó a la región de Parras y La Laguna una de aquellas famosas diez plagas que Motolinía mencionó en alguno de sus escritos, y que azotaron a los pobladores de tierras novohispanas a partir de la llegada de los conquistadores españoles. Antes de dicho arribo de los europeos no se conocía por acá este terrible azote. La enfermedad de la viruela fue bautizada en sus inicios como hueyzahuatl o la Gran Lepra y según el relato del cronista Francisco Molina de Solís, fue traída a la Nueva España por un negro anónimo que después la tradición le puso por nombre Francisco de Eguía y que vino en la expedición de Pánfilo de Narváez que atracó en la isla de Cozumel en el año de 1520; de allí la enfermedad pasó a la Villa Rica de la Vera Cruz, para de ese punto extenderse paulatinamente hasta la capital azteca primero y después por todos los rumbos de las tierras descubiertas. La Gran Lepra o viruela, se diferenció de la Pequeña Lepra o tepitonzahuatl, que se refería a la enfermedad del sarampión. Con la llegada de la viruela, los principales afectados resultaron ser los indios nativos y en menor proporción los negros y los españoles. La causa, que los indígenas no contaban con ninguna defensa natural contra aquel desconocido mal; amén de que la opinión médica de la época fue que los indígenas morían más por la costumbre de que se bañaban más a menudo que los europeos, y en caso de enfermedad lo hacían con agua caliente que propiciaba que la sangre se les inflamara más y con ello se infectaban del mal en todo el cuerpo. Aquello fue el comienzo de un genocidio del que se puede culpar a los europeos, pero debemos pensar que no fue un hecho doloso o de mala fe, sino el resultado que provocó el simple contacto de dos civilizaciones muy diferentes entre sí.

|

Aquí el relato de Molina de Solís de cuando atracó la flota de Narváez en Cozumel: “¡Espantosas fueron las consecuencias de tan suave benevolencia! Apoco, no sólo quedó diezmada la tripulación del buque, sino que la enfermedad prendió a los habitantes de la isla. Los indios se llenaron de horror ante aquella dolencia extraordinaria, que empezaba con ardores mortales e intensa fiebre, se extendía con pústulas infectas que cubrían el cuerpo y terminaban con la putrefacción más horripilante. Desprovistos de todo preservativo, murieron millares en la isla de Cozumel y no se detuvieron aquí los daños, porque con la comunicación frecuente, entre Cozumel y Yucatán, la enfermedad se extendió por toda la península y asoló largo tiempo su territorio”. Esta enfermedad de la viruela, era viral aguda, altamente contagiosa, comenzaba súbitamente y se caracterizaba por las erupciones cutáneas que dejan hoyuelos y cicatrices permanentes y en algunas ocasiones producen ceguera a quienes la padecen. Tiene un período de incubación de diez a quince días, se transmite de forma directa de persona a persona o por contacto con la ropa o con artículos personales o caseros contaminados. Puede presentarse en varios grados de severidad y el más grave es el de tipo hemorrágico, porque el enfermo muere antes de que aparezca la erupción. El virus de la viruela se conserva en los climas fríos y en las poblaciones altas y sobrevive a condiciones ambientales difíciles; por ello llegó a presentarse en lo ancho y amplio de nuestro país durante cuatrocientos años, en períodos epidémicos con alta mortandad. Respecto a la limpieza que mostraban los indígenas de las tierras descubiertas, con el uso frecuente del agua para el aseo personal; era un aspecto totalmente contrastante con el que observaban los habitantes del viejo continente, el cual vivía una de sus peores crisis de higiene y de limpieza, cuya falta de ello era la causal de muchas enfermedades. Desde fines de la Edad Media y hasta mediados del Siglo XVIII, la limpieza y aseo de las personas prescindían del agua aplicada al cuerpo con excepción de manos y rostro que eran las únicas partes que se podían mostrar. Toda la atención de la limpieza se centraba en lo visible, y sobre todo en la ropa blanca, cuya pulcritud se hacía ostentar en el cuello y en los puños, que eran los indicativos de la limpieza. La civilidad de ese tiempo era lo que exigía para demostrar el aseo y la limpieza de los individuos, con la idea de que el resto del cuerpo repelía el agua que se convirtió, en un agente peligroso portador de enfermedades y contagios capaz de penetrar por todas partes.

|

Por lo tanto el aseo debía hacerse en “seco”, por medio sólo de enjugarse y perfumarse, con una ropa impecablemente blanca. El miedo al agua dio lugar a una serie de substitutos, tales como el polvo y los perfumes, que crearon una nueva base de distinción social en la Europa de aquella época. Los libros de urbanidad desaconsejaban en forma especial el uso del agua aun en la cara porque se creía que dañaba la vista, provocaba dolor de dientes y catarro y dejaba la piel demasiado pálida en invierno o excesivamente marrón en verano. En cambio se debía frotar vigorosamente la cabeza con una toalla o una esponja perfumadas, para peinarse, restregarse las orejas y enjugarse la boca. El polvo apareció como un “champú” seco, que se dejaba toda la noche y se quitaba en la mañana con un peine, junto con grasas e impurezas. Sin embargo a finales del Siglo XVI, el uso de polvos perfumados y teñidos, eran entonces una parte integral del aseo diario de la gente acomodada, hombres y mujeres. Este accesorio visible y oloroso no sólo proclamaba el privilegio de la limpieza de que gozaba el usuario, sino también denotaba su condición social, pues la moda siempre ha sido patrimonio de los ricos. En el Siglo XVII el polvo había conquistado las clases altas de Europa, a grado tal de que ningún aristócrata debería dejarse ver en público sin él. Y ya un poco más adelante, en el Siglo XVIII, los jóvenes y viejos lucían blancas cabelleras y la falta del polvo denotaba en ellos un estado antihigiénico y de inferioridad social por lo que los de pelo negro y grasiento eran considerados de bajo nivel en la sociedad. De igual manera los perfumes se convirtieron en otro signo de status social. Fueron muy usadas las toallas perfumadas que se usaban para frotar el rostro y el torso, y sobre todo las axilas en donde el perfume neutralizaba el olor más ácido del cuerpo. En fin, aquella apariencia de limpieza externa constituía una garantía de probidad moral y de posición social en donde la ropa blanca jugó un rol principalísimo. Los baños empezaron a reaparecer hacia mitad del Siglo XVIII, primero entre la clase acomodada y después en forma de baños públicos, como pensamiento de una nueva generación de médicos que comenzaron a difundir las cualidades de los baños que cuando eran fríos servían para tonificar el cuerpo y para aumentar su vigor.

|

LA EPIDEMIA DE VIRUELA 1609-1610 Después de aquel incidente de 1599 en que el recién fundado pueblo de las Parras, estuvo a punto de desaparecer, el deseo de los sacerdotes jesuitas fue cristalizando y poco a poco Parras se convirtió en un centro de evangelización que pudo acoger a la mayoría de las tribus que por estos rumbos deambulaban. Primero fueron veinte tribus o familias, once habían venido de La Laguna y nueve eran del mismo valle de las Parras; después acudieron un sinnúmero de tribus que por acá se fueron quedando. No fue tarea fácil para el padre Juan Agustín, convencer a los naturales de que se avecindaran en el pueblo, porque no estaban acostumbrados al sedentarismo. “... después que tuvo un buen número de gentes, salió el padre Juan Agustín a tierra de paz y con la liberalidad y piedad de algunos españoles, recogió una buena limosna con la que compró algunos bueyes y arados, repartió las tierras y les enseñó a cultivarlas y mientras los naturales adelantaban en su trabajo, el sacerdote les daba de comer y a veces sirviendo de cocinero les repartía la comida por sus mismos ministerios. Tanta era la barbaridad de la gente y tanta la caridad del padre que después los indios se aficionaron al maíz que aquel año cogieron de sus milpas y se asentaron mas a propósito y el número de gente fue creciendo; pero como esos bárbaros no se hallaban en tanta policía, se volvían a sus antiguas rancherías y a sus desiertos de soledad. Volvía el padre por ellos y con halagos y dádivas los seducía y por más veces que se huyeron nunca el padre se cansó con su mucho fervor, yendo siempre por ellos, hasta que con su perseverancia los vencía”. El padre Juan Agustín murió muy pronto (1601), tiempo insuficiente para ver coronada su empresa, pero vinieron y se quedaron otros de sus compañeros, del ejército del Loyola, para continuar con aquella loable labor. Por el mismo devenir de individuos y de tribus por la región, la gente de Parras no estaba aislada del exterior en cuanto a costumbres y enfermedades; por ese motivo a finales de diciembre de 1609 y parte de enero de 1610, se presentó en el valle de las Parras una epidemia de viruela, la cual hizo estragos entre alguna de la gente que por acá estaba congregada. Las primeros muertes por ese motivo se dieron en la estancia de Lorenzo García (San Lorenzo de Parras), de allí pasó al pueblo de las Parras, y en especial al llamado barrio de Santa Catalina, lugar situado en las cercanías del cerro del Sombreretillo al sureste de Parras, y por último se propagó al puesto denominado san Sebastián, al poniente de Parras, rumbo a Viesca. Los nombres de 32 fallecidos se conservan en los libros parroquiales de Parras, quienes fueron bautizadas el mismo día de su muerte y en dado caso en el mismo instante de su fallecimiento. Debemos creer que los que quedaron registrados no fueron los únicos que murieron en esa epidemia de viruela de 1609-1610, sino que fueron los únicos a los que pudieron auxiliar espiritualmente los sacerdotes jesuitas Luis de Ahumada y Tomás Domínguez, que en ese tiempo ejercían su ministerio en la región de las Parras. Continúa…

|

PARTE II. Para terminar de explicar el origen y causa de las enfermedades, que en muchos casos desembocaron en epidemias, es necesario completar de describir las costumbres de aseo e higiene de los españoles del Siglo XVII, porque de alguna manera se reflejaban en la forma de ser de los colonizadores europeos de las tierras novohispanas. Para ello, demos un vistazo a la ciudad deMadrid de aquella época, en cuanto a las reglas de urbanidad y sanidad que observaban sus habitantes. Las costumbres observadas en laMadrePatria, fueron traídas a estas tierras por los primeros conquistadores y por los españoles que llegaron después, y por su condición de clase dominante eran aceptadas de observancia general por los demás grupos étnicos con los cuales convivieron.Aquí, un resumendel aspecto general de la higiene personal y de la forma de manifestarla en lugares públicos en aquellos años del Siglo XVII. Una casa común de una familia española del Siglo XII, constaba de una entrada o zaguán, un largo salón con suelo adoquinado o tierra batida que no recibía la luz más que a través de la puerta y las alcobas estaban completamente oscuras. Las casas carecían de cuarto de baño y retretes, en su lugar se utilizaban unos recipientes llamados servidores y que al llegar la noche eran vertidos en la calle. En ese tiempo en España la higiene brillaba por su ausencia. En buena parte, ello diferenciaba a judíos y moriscos de los cristianos viejos. Recuérdese a san Pacomio que prohibía en la cláusula 92 y 93 de su Regla que los religiosos se bañasen salvo en caso de enfermedad; y san Jerónimo censuraba como contrario a la salvación, el hábito de bañarse muy a menudo. Ese mismo descuido de tipo personal, se observaba en las calles. El piso de ellas, era deplorable. Las aceras no existían; por no haber retretes públicos, los portales cumplían con tal función. Las calles recogían todas las inmundicias y el excremento de las casas. El 23 de septiembre de 1639 se pregonó en Madrid: “Que ninguna persona vacíe por las ventanas y canalones de agua, ni inmundicias, ni otras cosas, sino por las puertas de las calles; en verano las pueden vaciar a las once dadas de la noche; y en invierno dadas las diez de ella...”. Las calles de Madrid eran consideradas las más pestilentes del mundo, ya que las “perfumaban” a diario más de 100, 000 libras de inmundicia. El vaivén de los coches que por ellas transitaban arrojaban el fango corrupto de los baches a los transeúntes. Los caballos llevaban siempre las patas mojadas y el cuero cubierto de lodo pestilente; en las carrozas no se podía transitar si no se llevan los cristales cerrados y las cortinas bajas.

|

En 1681, se publicó un tratado en el que se demostraba la malsana atmósfera respirada en Madrid, ya que el no llegar a viejos dependía en el mayor de los casos, al ambiente salitroso y a las exhalaciones de vapores de los excrementos que se arrojaban en sus calles y que mezcladas unas y otras, causaban enfermedades, que en pocos días mataban sin poder calificar el tipo de la enfermedad....................... LA EPIDEMIA PESTILENCIAL DE 1787.-El 26 de febrero de 1787, el señor cura de Parras don José Dionisio Gutiérrez, dictó algunas disposiciones respecto al lugar en donde deberían ser enterrados los muertos causados por la epidemia Pestilencial que se había desatado en la región de Parras, desde septiembre de 1786 hasta mayo de 1787; y para que el contagio no se propagase con los muchos entierros que se hacían en la iglesia parroquial, en la que ya no había tramo para ello, se tenía que abrir sepulcros sobre otros cuerpos recién enterrados. “Temiendo… que la emanación de los hálitos de los cuerpos corruptos, coinquinen el ambiente y atmósfera del templo y crezca la necesidad de enfermedad, introduciéndose dichos efluvios en los cuerpos de los sanos que… deben asistir a su parroquia a oír la explicación de la doctrina cristiana y sermones del Santo Tiempo de la cuaresma y a otras preces públicas… teniendo presente la superior orden del Ylmo. Señor don Pedro Tamarón y Romeral... que expidió el año de mil setecientos sesenta y tres… para que sin reserva se enterrasen los cuerpos en todas las iglesias del pueblo. Su merced dijo… que “desde hoy en adelante se entierren los cuerpos de los que murieran en las dos iglesias que hay en el pueblo… la de la Santísima Virgen de Guadalupe, ayuda de la parroquia y la de los exjesuitas. Para cuyo efecto se libre oficio al comisionado de Temporalidades para que franquee… dicha iglesia… Así mismo al capellán de la iglesia de N.S. de Guadalupe para que ordene al sacristán de ella dé terreno a cuantos lo pidan con orden del mayordomo de fábrica para los entierros que ofrezcan...”. A pesar de que en ese tiempo funcionaba el cementerio en los terrenos aledaños a la iglesia parroquial, se consideró que el interior de los templos era el más adecuado para enterrar a las víctimas de la epidemia y tratar de “encerrar” la enfermedad para evitar mayores contagios. Sin embargo los pocos temerarios que acudían a los templos quedaban expuestos a todo contagio posible, ya que los sepulcros estaban casi a flor de piso. La epidemia fue muy severa ya que era una combinación de viruela con sarampión. En cifras, los muertos en Parras durante ese período fueron como sigue: septiembre 38 (9 niños y 29 adultos), octubre 48 (13-35); noviembre 53 (2330); diciembre 44 (12-32); enero (46 (13-33); febrero 84 (37-47); marzo 79 (27-51); abril 83 (36-47); mayo 44 (2321). Total 519 (193-326).

|

En el año de 1779, en la Ciudad de México el doctor José Ignacio Bartolache. Médico del claustro de La Real Universidad de México, publicó un folleto acerca de las características y la forma de curar la viruela. Entre sus recomendaciones figuraron las de encender hogueras en las calles y disparar cañones con el fin de limpiar la atmósfera de impurezas; se recomendó utilizar música de órgano para calmar los nervios, cuando los enfermos comían o se les daba el medicamento. También expidió la siguiente receta: “Al comenzar la enfermedad: 1.- Beber agua tibia y sal para provocar, vomito, lavativas de agua endulzada de malva con un poco de miel prieta. 2.-Medio cuartillo de agua caliente a soplo y sorbo apenas dulce, ésta es una preparación para pasarla bien. 3.- Beber cuanto apetezca el enfermo, agua cocida con amapola y flor de borraja y dos reales de salitre, atole puro. 4.-Nadie se asuste con las ansias del enfermo, una friega suave con aceite común. 5.- Fuera de la pintas hay que cuidar la garganta y los ojos, un gargarismo de agua y vinagre o atole acedo. A los ojos agua pura. 6.-Mucho aseo o limpieza. Atole puro, las viruelas irán engordando y nutriéndose. 7.- Si hay madurez en las viruelas se puede dar migas bien cocidas y granitos de sal, peras o manzanas cocidas, untar aceite de almendras dulces. No rascar las viruelas. 8.- A veces convendría picar las viruelas sin lastimar la carne, oprimiendo con un poco de hilas para enjugar la “podre”. 9.- Un purgante suave. A estas pocas reglas se reducía la curación. Si hubiese otras circunstancias se debía consultar al médico”. Dijo que dichas medidas iban dirigidas a los pobres y que los que tuviesen posibilidades para encontrar curación debían hacer lo que más les conviniese. Y agregó que el vinagre fino aplicado a la boca y “narices” era buen preservativo para no contagiarse y sobre todo para conservar el buen ánimo y para no tener aprensión. En enero de 1798, la población de Parras se vio otra vez amenazada por una nueva epidemia de viruela, por lo que las autoridades civiles se vieron en la necesidad de convocar a los principales del pueblo para que concurrieran a una junta que se desarrollaría a las nueve de la mañana del 19 de febrero de ese año, con el fin de “prevenir en parte la cruel epidemia de viruela que según parece amenaza ya en este pueblo”.

|

La epidemia de fiebre en 1813. El ocho de noviembre de 1813, el secretario episcopal de Durango, José Miguel de Irigoyen, envió un comunicado a las poblaciones de Cuencamé, Cinco Señores, Gallo, Mapimí, San Juan de Casta, Álamo de Parras y Parras, en donde instrucciones a los señores curas de dichos lugares para que previniesen a la población de “la fiebre epidémica que tanto aflige a las ciudades de Puebla, México, Querétaro y Zacatecas, y que por desgracia ha prendido con mucho progreso en las haciendas del Saucillo y Santa Catalina del conde del Álamo, tiene ocupado a este gobierno en medio de precauciones, para salvar a esta ciudad y provincias del contagio”; para lo cual deberían allegarse de fondos públicos por medio de suscripciones para “los que buenamente puedan según sus proporciones… ayudar con alguna cosa… para que con esa cantidad destinen casa la que juzguen más apropiada, en cada curato, con el fin de que puedan ser socorridos en ella a los pobrecitos necesitados que carezcan de todos auxilios para su curación y restablecimiento”. La citada epidemia llegó a la región de La Laguna en forma muy aislada a partir de enero de 1814, en el que sólo hubo tres muertos por esa causa y según avanzaban los días de ese año, las víctimas iban en aumento. En esa época dicha región tenía por cabecera el pueblo de San José y Santiago del Álamo (Viesca, Coah.) y comprendía entre otros los ranchos: los del Saucillo, La Punta de Santo Domingo, Ahuichila, Bofedal, San Lorenzo de La Laguna, La Concepción, Jimulco, El Gatuño y La Vega de Marrufo. Los muertos acaecidos por dicho mal durante los meses en que se dio fueron: Enero: 3, febrero 6, marzo 11, abril 12, mayo 17, junio 48, julio 73, agosto 75, septiembre 75, octubre 125, noviembre 99, y diciembre 45. Total 589 muertos, por este mal. De los que se tuvo noticia y pudieron dar fe de ello las autoridades eclesiásticas.

|

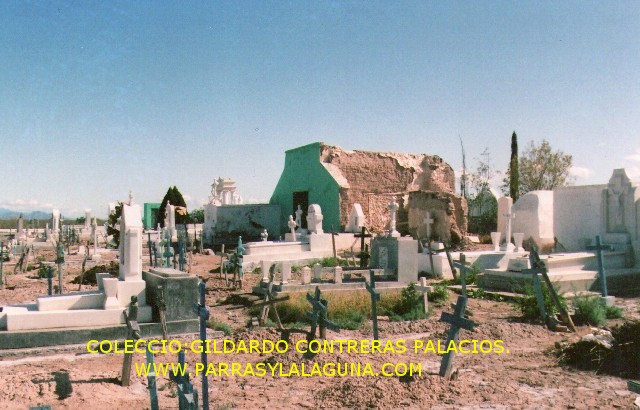

Las víctimas de esta epidemia de gripe, fueron principalmente niños, en su mayoría recién nacidos y ancianos, que con un solo resfriado contraían tan agudo mal. Los malestares eran los propios de una gripe común y corriente, con tos, alta temperatura, dolor de pecho y garganta. En la villa de Santa María de las Parras, hubo innumerables víctimas y se tuvo que abrir un nuevo cementerio para hacer frente al número de víctimas que se produjeron con la epidemia ya que en el camposanto de la parroquia, no había cupo para enterrar. Dicho campo mortuorio quedó situado en la cuadra que en donde hoy se sitúa el mercado 5 de Febrero, que antes se denominó Porfirio Díaz. Cuando el cementerio desapareció se creó allí un espacio abierto denominado Plaza de la Constitución (1822). El cementerio fue conocido como del “Catorce”, por ser el año en que fue abierto, que no tuvo mucha duración por no haber sido del agrado de la gente “por estar muy en el centro” en plena rúa del comercio. En ocasiones la apertura de cementerios era consecuencia de las víctimas ocasionadas por alguna epidemia. El 4 de junio de 1825, con motivo de una epidemia de sarampión, se abrió en forma violenta al público, el panteón de San Antonio, en el lugar que ocupaba la viña de ese nombre; y la primera persona que se enterró allí, fue doña María Estéfana Ramos, vecina de la hacienda de San Lorenzo de Parras, que había sido víctima del sarampión, “en esto al concluir a las once del día un entierro de un cadáver fétido de la hacienda de Abajo y otros prevenidos de sarampión, asaltó una turba de gente mayor de los alguaciles con machetes al mando del regidor Roberto Ávila, exhumaron el cadáver y tomando procesión de varios cadáveres los condujo y sepultó en dicha viña y por último amagando con gente armada, si no se bendecía el terreno...”.

|

PARTE III. La epidemia del cólera, 1833 Durante el Siglo XIX se presentaron cinco pandemias de cólera. Casi todas ellas iniciaron en Asia, para pasar después a Europa y los Estados Unidos. En el año de 1830 el cólera se presentó en Rusia y Polonia, de donde pasó a Inglaterra, después a Francia, España e Italia. En el año de 1832, la enfermedad llegó a Estados Unidos por medio de un buque con inmigrantes irlandeses que desembarcaron en Québec, de allí la enfermedad pasó a Nueva York; después se propagó a Nueva Orleáns y llegó a nuestro país por el puerto de Tampico. Hubo otra ruta de acceso vía España-La Habana y Campeche, de donde se extendió hacia Centro y Sudamérica. El cólera es una enfermedad infecto contagiosa que se presenta en forma epidémica. Es trasmitida por el bacilo “Vibro cholote”, que puede vivir mucho tiempo en las materias fecales, en el suelo, en ropa húmeda y en el agua. Se trasmite por la ingestión de agua y alimentos contaminados con residuos de excrementos de animales o de personas enfermas. En esta enfermedad se distinguen tres etapas: la primera se presenta violentamente por las noches con vómitos recurrentes, sensación de resfrío y sudoración abundante; la segunda se caracteriza por la aparición de diarreas acuosas, abruptas e indoloras. En esta etapa se presenta una sed intensa, calambres musculares, debilidad, ojos hundidos, piel arrugada y temperatura baja, si no se supera puede provocar la muerte por medio de un colapso o síncope cardíaco. El 20 de junio de 1833, llegaron noticias a la ciudad de Monclova, de que había aparecido el cólera morbo en la república; y se habían causado los primeros estragos en el cantón de Tampico. Fue el 20 de agosto cuando la epidemia hizo su aparición en Leona Vicario . Entre los muertos que hubo en Monclova, por este mal figuraron los integrantes de la familia del vicegobernador del Estado Juan Martín de Veramendi, “texano” de San Antonio Béjar, avecindado en Monclova. Dicho señor murió el 7 de septiembre, su esposa, el día anterior y su hija Úrsula, esposa que fue de James Bowie el día 10. El día 8 falleció el agrimensor Francisco José Madero, padre de Evaristo Madero Elizondo. Veamos la memoria de Guillermo Prieto, tal como percibió aquella terrible peste en el centro del país: “Lo que dejó imborrable impresión en mi espíritu fue la terrible invasión del cólera en aquel año (1833).

|

Las calles silenciosas y desiertas en que resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilios; las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad, de médicos, de sacerdotes y casas de caridad; las boticas apretadas de gente; los templos con las puertas abiertas de par en par con mil luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos en cruz y derramando lágrimas... A distancia el chirrido lúgubre de carros que atravesaban llenos de cadáveres... todo eso se reproduce hoy en mi memoria con colores vivísimos y me hace estremecer. ¡De cuántas escenas desgarradoras fui testigo!”. Las normas sanitarias de tipo general que se debían adoptar para evitar el contagio del cólera iban encaminadas a conservar la limpieza, en casas y lugares públicos y sobre todo evitar las reuniones públicas multitudinarias. Además se debería tener cuidado con el aseo de los animales domésticos haciendo énfasis en los que se destinaban al consumo humano. Por otra parte se debería tener cuidado con las frutas y verduras que se fuesen a consumir. El cólera hizo su aparición en la región de La Laguna el 30 de agosto de 1833 en los lugares llamados: Viesca, San Juan Nepomuceno, Ahuajito, Matamoros, San Lorenzo, San Isidro, Hornos y Picardías. El total de muertos en los lugares mencionados sin incluir Parras se presentaron de la siguiente forma: mes de agosto 3, septiembre 183 y octubre 16. En el rancho de Matamoros, los fallecidos fueron 5 y murieron entre el 10 y 12 de septiembre. Fueron los días del 5 al 15 de septiembre los de mayor incidencia en muertes por esta causa.

|

LOS NORTEAMERICANOS Y EL SARAMPION El 5 de diciembre de 1846, el general John E. Wool llegó a Parras al mando de un contingente de 3, 000 hombres, algunos de los cuales fueron atacados por una epidemia de sarampión severa. El virus de la enfermedad lo tomaron de San Antonio en ese otoño de 1846, allá se presentaron algunos casos de sarampión entre los soldados, la cual en apariencia se había combatido, pero el mal volvió a aparecer durante el trayecto a Parras. Algunos de los enfermos sanaron durante el recorrido. Se tuvo la experiencia médica de que sanaban más pronto los que continuaban con su actividad cotidiana que los que se quedaban guardando cama. De los militares que llegaron enfermos a Parras pocos se recuperaron del sarampión cuando entraban en un estado grave; algunos enfermos se dormían sin mayor complicación y por la mañana entraban en un “shock” que les causaba la muerte. Cuando Wool salió de Parras el 17 de diciembre, dejó un total de doce soldados enfermos, quienes fueron acogidos por algunos “piadosos” parrenses para continuar su atención en tanto mejorase su salud. Se tienen noticias que al menos dos de ellos murieron y fueron enterrados en Parras. EL COLERA DE 1849 En el año de 1849, se presentó en nuestro país una nueva epidemia del cólera y por consiguiente nuestra región no quedó exenta de ella. Esta enfermedad en la década de los cuarenta, tuvo su origen en Asia para luego pasar a Europa y de allí se propagó a América por medio de los inmigrantes que huyeron de la terrible crisis de alimentos que padecía el Viejo Continente. Las consecuencias de esta pandemia fueron terribles pero con una ligera disminución de víctimas en comparación a la del año treinta y tres. Como consecuencia de la guerra con Estados Unidos, el territorio nacional, resultó ser un escenario propicio para dar cabida a aquel terrible mal. Los cuatro jinetes del Apocalipsis volvieron a hacerse presentes en nuestra patria. Vino la guerra, el hambre y la peste representada por el cólera, que fue causal de infinidad de muertes. El cólera se presentó en la región de Parras en mayo de 1849. Junio fue el de mayor incidencia en cuanto al número de muertos con un promedio de 13 decesos por día. De 15 muertes mensuales promedio que se daban en los primeros meses de ese año de 1849, en el mes de mayo hubo un incremento para llegar a 39, en junio subió a 389 (73 niños y 316 adultos), en julio bajó a 38 y en agosto hubo un pequeño aumento con 79 muertes (14 niños y 65 adultos). Entre las personas notables de Parras que murieron de este mal, se encuentra el señor Andrés de la Viesca y Montes, padre del general Andrés S. Viesca.

|

En la villa de San José de Viesca y Bustamante la enfermedad se dejó sentir en los meses de junio y julio de 1849. En junio hubo 127 difuntos y en julio 40. No se tienen los datos del 26 de julio al 14 de septiembre de 1849, porque el señor cura de la parroquia de Viesca, don Anacleto Lozano traía extraviado el libro de defunciones. En el camposanto de San Lorenzo de La Laguna se enterraron algunos de esos fallecidos por el cólera; y fueron 14 en el mes de junio y 45 en julio. En el panteón de la llamada Vega de Marrufo, se sepultaron los muertos que hubo en el área del rancho de San José de Matamoros, en los meses de junio y julio, se enterraron allí un total de 45 individuos. Con motivo de la epidemia, el 9 de julio de ese año de 1849, los habitantes del rancho de La Concepción, “haciendo uso de su nuevo camposanto, dejaron de ocurrir a sepultar a sus cuerpos a la Vega de Marrufo”. Por tal epidemia en Parras, en junio de ese año de 1849 se abrió el camposanto de San José, que se situó al noroeste de la población en los terrenos que perteneció a la cofradía del mismo nombre

|

CONCLUSIONES: Los casos de epidemias que hemos tratado en los renglones anteriores, no son los únicos que se presentaron a lo largo de 250 años de la vida cotidiana de la población del suroeste de Coahuila. Sin embargo creemos que son las más significativas en cuanto al número de víctimas que ocasionaron. Realmente las epidemias son fenómenos naturales convertidos en raros designios, que en forma de enfermedad colectiva tratan de borrar al hombre de la faz de la tierra; y llegaron a nuestra región a pesar de la escasa población existente. Las epidemias, en ocasiones, eran verdaderas pandemias que se manifestaron en forma primaria en las más remotas regiones del mundo, y llegaron hasta estas desoladas tierras de Coahuila por la natural migración de los mortales. En siglos pasados se pensaba que las epidemias eran de origen divino en el que “...Dios Nuestro Señor misericordiosamente aflige a este pueblo, la que por secretos de la Divina Providencia esté quitando la vida a muchísimos habitantes por el mal comportamiento de los mortales”; y de esa forma veían con cierta resignación aquellas claras llamadas de atención de la Divinidad Suprema. Anterior a las epidemias que se dieron en tierras novohispanas, el viejo continente se vio muy socorrido por epidemias recurrentes de diferente tipo durante la Edad Media, debido principalmente a las pavorosas costumbres de sanidad observadas por los habitantes de por allá, en donde reinaban la suciedad y la promiscuidad, bajo un sistema de fanatismo religiosos que imperaba en sus conciencias. Este tipo de enfermedades colectivas difieren entre sí por la extensión y magnitud de las mismas, la endemia es cualquier enfermedad habitual que se presenta entre los individuos sin mayor trascendencia; una epidemia ataca a una población o país determinado; y la pandemia se presenta en muchos países y regiones del mundo a la vez. Las epidemias a las que nos hemos referido, han sido las más comunes en nuestro país, sin ser todas las que se dieron en las tierras descubiertas y que se originaron con la llegada de aquellos hombres “blancos y barbados” que llegaron de más allá del mar. En el centro y sur de la Nueva España hubo otro tipo de enfermedades epidémicas, como las del tifo (matlazahuatl), la fiebre amarilla, el vómito negro y la del enigmático cocoliztli; epidemias de las cuales no se tuvo que lamentar en nuestra región.

|

Es conveniente dejar en claro de que la conquista del Nuevo Mundo se llevó a cabo pormedio de lo que podemos decir “una guerra bacteriológica” y las enfermedades causadas por los virus traídos por los conquistadores se convirtieron en las grandes aliadas de esa conquista. La infección de los naturales de la viruela, sarampión y tifo fueron elementos determinantes en la caída del imperio Azteca. Las epidemias del Siglo XVI, fueron claras evidencias de la “unificación bacteriana del planeta”, un antecedente elemental, y muy lamentable de la llamada globalización de la que hoy tanto se habla. Aquel contagio provocado por los españoles, fue un acto culposo, mas no doloso de su parte, porque al llegar ellos a estas tierras bien pudieron haber tomado de los naturales enfermedades para ellos desconocidas. Hoy en día las enfermedades epidémicas de la antigüedad, como el sarampión, la viruela y el tifo, han sido controladas por las vacunas y por otros adelantos científicos, sin embargo el cólera ha persistido. Por otra lado han aparecido otras que en la antigüedad no se conocían o al menos no se sabía que existían, como es el mal del SIDA, que tantos estragos causa a diario en todos los rincones de nuestra tierra. gilparras47@yahoo.com.mx.

|

Fuentes: Archivo General de La Nación. (AGN). Ramo Jesuitas. Parras. Fecha 1594-1748. Volumen: I-33. 1609. “Puntos desta Missión de las Parras para la historia de la Compa. Embiados al Pe. Visitador en 26 de octubre de 1609. Principios que tuvo la misión de Parras.Misión de las Parras”. .- Churruca Peláez Agustín. El sur de Coahuila, antiguo, indígena y negro. 1990. .- Epidemias aliadas de la conquista. Ingeniería Bioquímica: antecedentes, desarrollo y desenlaces en México. www.ie.cinvestav.mx/bioelec/lab/conquista. htm p.4/12. .-García Cárcel Ricardo. La vida en el siglo de oro (y2). Cuadernos. Historia 16. Madrid. 1995. .- Archivo Parroquial de Parras. Exp. 540. Epidemia de fiebre pestilencial. 26 de febrero de 1787. 6 hojas.= Exp. 541. Orden sobre la epidemia de fiebre pestilencial. 28 de febrero de 1787. 6 hojas. Exp.542. Epidemia de viruela. 1798. Exp. 543. Cordillera sobre epidemia de fiebre. 8 de noviembre de 1813. Exp. 747. Libro de Cronologías de los señores curas. Camposanto de San Antonio. 1840-1875. .-Trobulse Elías. Los Hospitales de la Nueva España. Siglos XVI y XVII. Historia de México. Salvat Editores deMéxico S.A. 1974. Tomo 5. .-La Espantosa Gran Lepra. Revista Medico Moderno. Volumen XVII. Num. 2. Octubre de 1987. EDICOM, S.A. México, D.F. .-Ariés Philippe y Duby Georges. Historia de la Vida Privada. El Proceso de cambio en la sociedad del siglo XVI a la sociedad del siglo XVII. Formas de Privatización. Tomo 5. Primera Edición. 1990. .-Matthews Grieco Sara F. Bajo la Dirección de Farge Arlette y Zemon Davis Natalie. Historia de las Mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna. El cuerpo apariencia y personalidad. Tomo 5. Madrid. 1992..-Archivo Parroquial de Parras. Libro de difuntos del año de 1849. .-Archivo Parroquial de Viesca, Coah. Libro de entierros de las fechas mencionadas. .-Cinco epidemias de cólera morbus. Un verdadero azote del Siglo XIX. Revista Médico Moderno. .-Gillet Mary C. Army Historical Series. The Army Medical Department. 1818-1865. Center of Military History. United States Army. Washington D.C. 1987. The War With Mexico. The Taylor and Kearny Campaigns. . .-Juan Martín de Veramendi. El texano que murió en Monclova. Año de 1833. htp://www.caminorealdemocnlova. com./veramendi.html. p.p 8, 9/13. .-Prieto Guillermo (Fidel). Memorias de mis tiempos. 1828 a 1840. Librería de la Vda. de C. Bouret. México. 1906.

|

|

| |

| |

|